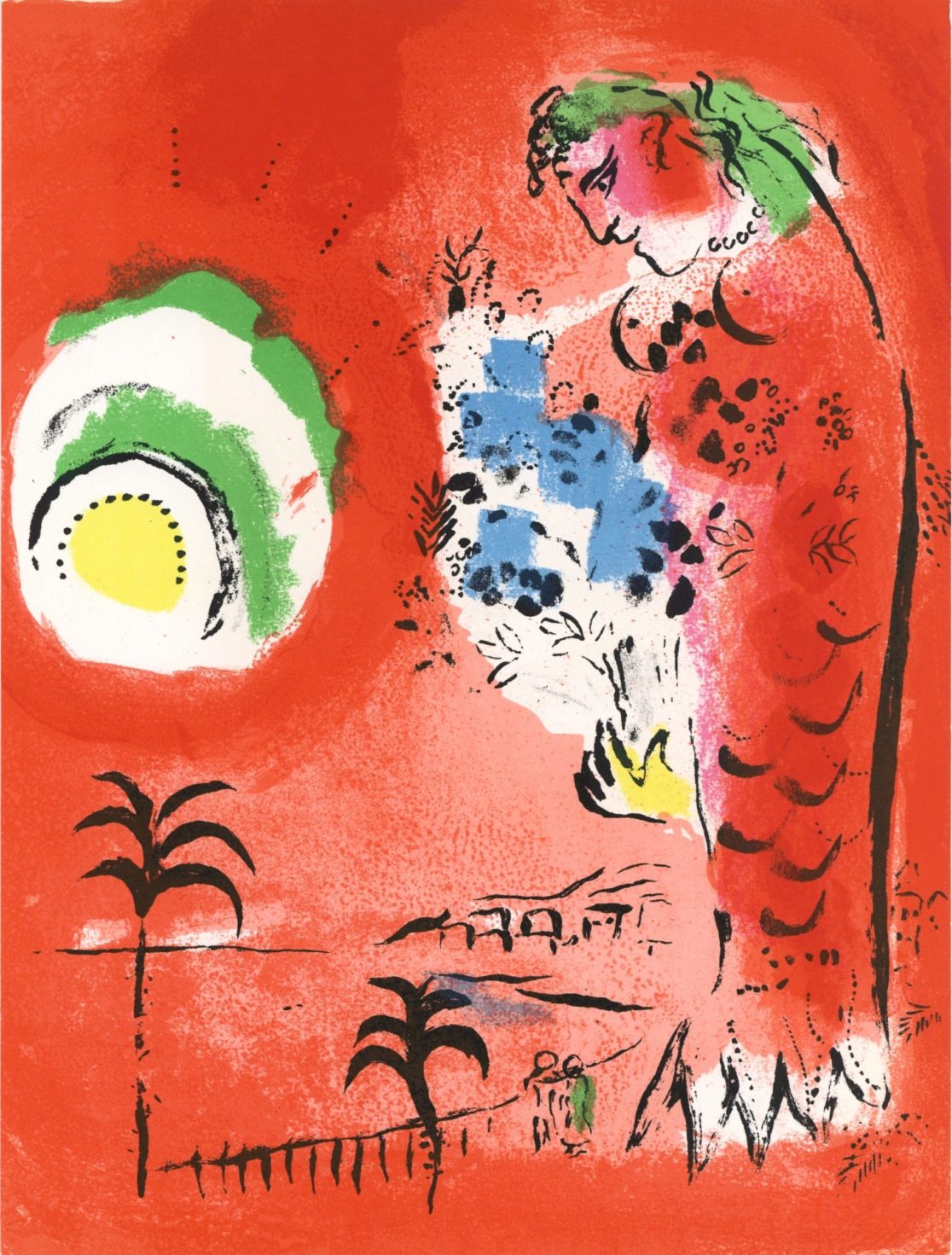

À partir de Nice

Paul Morand, Jules Romains, Jean-Claude Penchenat, Romain Gary, Berlioz, Nietzsche, Maupassant, Cocteau, Marie Bashkirtseff, Roger Martin du Gard, Tchekov, Audiberti, Le Clézio…

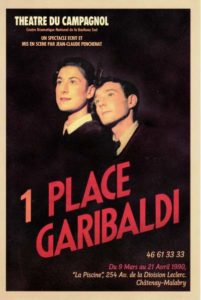

Mise en espace

- Jean-Claude Penchenat

Distribution

- Inès de Beaupuis

- Sarah Bensoussan

- Chloé Donn

- Michèle Huberty

- Geneviève Rey-Penchenat

- Lorenzo Charoy

- Paul Marchadier

- Jean-Claude Penchenat

- Alexis Perret

- Jean Pommier

- Damien Roussineau

Lieux

- Forum 104, Paris 6e

« J’ai quitté cette ville à 20 ans. Niçois d’origine, aujourd’hui, c’est à partir des mots des écrivains, des peintres, des musiciens qui l’ont célébrée que je la retrouve. À travers leurs mots, je découvre avec étonnement et jubilation, face à la vieille ville italienne où j’ai grandi, la ville des Anglais, des Russes, des réfugiés, des pieds-noirs… »

Jean-Claude Penchenat

1, place Garibaldi

Octobre 1950. Jean-Claude est seul. Il fait ses devoirs sur la table de la cuisine. Entrent Paulette et Maurice qui lui porte ses paquets. Elle a les yeux rouges.

Octobre 1950. Jean-Claude est seul. Il fait ses devoirs sur la table de la cuisine. Entrent Paulette et Maurice qui lui porte ses paquets. Elle a les yeux rouges.

PAULETTE – Cinq heures déjà, je serai jamais prête ! Madame va souper chez des amis ce soir. Elle apporte la ratatouille. Faut que je lui prépare tout. En rentrant elle fait cuire pendant qu’elle se change et puis ils sortent.

MAURICE – Et les mômes ?

PAULETTE – Ils sont en âge de se garder tout seuls, eux… (Elle éclate en sanglots. Maurice la prend par la taille et essaie de la consoler) Laisse-moi.

MAURICE – Pourquoi tu veux le garder ?… Je pourrais t’aider à trouver quelqu’un.

PAULETTE (pleurant) – Tais-toi ! Tais-toi ! C’est pas pour ça que je pleure, tu le sais bien… (Un temps. Paulette toujours pleurant) J’espère que les courgettes que j’ai achetées sont pas trop grosses, je vais me faire attraper par Madame, elle ne supporte que celles du pays avec la fleur. Tiens, coupe-les… (Un temps) Non, pas comme ça, en petits dés.

MAURICE – Tu permets, moi, je les coupe en rondelles et je les épluche.

PAULETTE (reprend, pleurant de plus en plus fort) – Tu es fou ! Ne les épluche pas surtout ! Chez eux ils les coupent en petits dés, c’est les aubergines qu’ils coupent en rondelles… si elles sont petites… (Gros soupir) Et en plus, il faut leur faire rendre l’eau, et les presser une demi-heure après. Je ne serai jamais prête.

MAURICE – Ils en ont du temps à perdre ! T’as qu’à dire que tu l’as fait.

PAULETTE – Non, elle a raison, Madame, si jamais les aubergines ont de l’amer… (Un temps. Elle le regarde faire) Tu épépines les tomates et tu enlèves la peau, surtout.

MAURICE – Faudrait savoir ! Moi, les tomates, je les épluche pas pour la sauce.

PAULETTE (exaspérée) – Si jamais Madame trouvait des peaux dans les plats ! Malheur ! Elle serait comme déshonorée devant ses amis, elle s’en remettrait pas, elle serait capable de tout recommencer.

MAURICE (épluchant les tomates) – Il faut que je t’aime parce que… ta Madame, elle commence à me…

PAULETTE – Chut… Il pourrait t’entendre, déjà qu’elle sait pas que tu viens ici. (Un temps) Et je ne sais pas comment lui dire que… elle…

Elle sanglote.

MAURICE – Il va t’entendre pleurer, il va se douter de quelque chose. Je lui fous deux claques, s’il parle !

Elle rit.

PAULETTE – Chut…

MAURICE – C’est vrai, ça les regarde pas, toutes tes histoires.

PAULETTE – Tais-toi ! Je ne vais pas partir comme ça sans lui dire, avec tout le travail qu’elle a, ses ennuis d’argent, ça va la rendre malade, pauvre Madame…

MAURICE – C’est toi qu’es malade de vouloir le garder ce gosse.

PAULETTE – Tu arrêtes, hein, ça me regarde, tu y es pour rien si j’aime les bébés, c’est plus fort que moi ! (Un temps) Ça me détend…

MAURICE – L’ail et l’oignon sont coupés.

PAULETTE – Petit petit, hein, fin fin. Fais le bouquet, si tu veux bien.

MAURICE – Thym, laurier…

PAULETTE – Non, malheureux, chez eux, c’est persil et basilic.

MAURICE – Chez eux, chez eux, c’est tout de même pas eux qui ont inventé la ratatouille, moi au restaurant je mets tout ce qui reste !

PAULETTE – Ça doit être frais !

MAURICE – Si tu crois que les clients s’en aperçoivent.

JEAN-CLAUDE (arrivant) – C’est gentil d’aider Paulette. (À Paulette) Vous avez les yeux tout rouges. C’est l’oignon ? Faut le couper sous l’eau. Ma mère dit que…

MAURICE – Elle en sait des choses, ta mère, mais elle ne sait pas tout…

JEAN-CLAUDE – En tout cas, pour la ratatouille, elle dit que personne ne la fait mieux qu’elle !

1, place Garibaldi – Jean-Claude Penchenat, 1990

LA DOUCEUR DE LA VIE

Je suis rentré à Nice sans que mon exaltation se fût abattue. Laissé par le tramway au milieu de la place Masséna, j’ai pris au fond de la place la rue qui descend vers l’Opéra, et je suis tombé dans l’animation moite, parfumée, du cours Saleya, au moment où allait finir le marché aux fleurs. Je me suis promené entre les étalages. Il y avait, à un certain endroit, des bouquets bariolés faits de fleurs fragiles, dont je ne savais pas le nom, dont je n’avais aucun besoin de savoir le nom. Que m’importait ? Ils continuaient pour moi ce pays dont je venais, où des anges paysans cultivent des fleurs sur des terrasses étagées. J’ai acheté deux gros bouquets, que j’ai fait lier ensemble. Ensuite, je les ai tenus dans ma main ; je les ai regardés. Ils n’étaient certainement pas pour moi. Quel égoïsme, quelle sécheresse de cœur il m’eût fallu pour les emmener dans un logis solitaire, où il n’y avait pas un beau visage qui put se pencher sur eux, se confronter à eux, les respirer !

J’ai appelé un gamin :

– Tu connais la place qui est devant l’église Sainte-Réparate ?

– Bien sûr. Mon père, il habite Montée du Château.

– Bon. Alors tu sais qu’il y a sur la place un kiosque où l’on vend des journaux ? tu sais ? une petite baraque, comme celle qu’il y a devant le Palais de Justice ?

– Oui, oui.

– Tu donneras ce bouquet à la demoiselle qui est dans le kiosque. Tu lui diras : « C’est un monsieur qui vous envoie ces fleurs ». Tu sauras le lui dire ?

– Oui, oui : « C’est un monsieur qui vous envoie ces fleurs ». Et même, si elle me le demande, je lui dirai comment il est, le monsieur.

– … Heu… oui, soit. Maintenant, il se peut que la demoiselle n’y soit pas. Alors, attends… tu vois ce café, là, où il y a les tables, dehors ?

– Celui qui fait aussi le bureau de tabac ?

– Oui, peut-être bien. Je vais m’y asseoir. Tu viendras m’y retrouver. Si la demoiselle n’est pas là, tu me rapporteras le bouquet. Si elle est là, tu me raconteras comment ça s’est passé. Hein ? Voici dix sous. Tu auras encore dix sous à ton retour.

Je m’installai à l’une des deux tables extérieures du café-tabac, et attendis que revînt mon petit commissionnaire. La circonstance était facile, frivole, douce. Elle sentait le vieux monde, celui de tout à fait autrefois, d’avant les problèmes. Elle s’accordait aux architectures que j’avais devant moi, au dernier ensoleillement un peu humide sur quoi cette journée s’achevait, à l’odeur de fleurs écrasées qui traînait sur le cours Saleya.

Ce ne fut pas long. Je vis reparaître le gosse à l’accent chantant (j’adore l’accent de Nice, qui n’a aucun ridicule, qui est fin et narquois).

Il me déclara sur un ton de confidence bienveillante, d’égal à égal, dont la gentillesse me ravissait :

– Elle y était la demoiselle. Je lui ai donné le bouquet (il prononçait « été » et « bouqué »). Je lui ai dit : c’est un monsieur qui vous l’offre (il mettait à offre un o très ouvert et très bref, presque un a). Vous devez savoir lequel (il prononçait leuquel). Un jeune monsieur très aimable ».

– Et qu’a-t-elle répondu ?

– Qu’elle remerciait bien le monsieur ; que c’était bien gracieux de sa part ». Le « sieu » ou » cieu » se prononçait la bouche très petite.

Vers l’heure du journal du soir je suis allé moi-même place Sainte-Réparate. J’ai vu de loin mon bouquet, installé dans un angle de l’étalage. Il occupait un récipient de verre que j’ai pris pour un pot de confiture, et que la jeune fille avait dû se faire prêter par un épicier du voisinage. En somme j’étais fier.

La petite vendeuse m’a souri en me voyant approcher. J’ai senti qu’en me disant bonjour elle hésitait à ajouter un remerciement, non par timidité, ni taquinerie, mais parce qu’après tout elle n’était pas rigoureusement sûre que l’auteur du cadeau, ce fût moi.

Je la tirai d’embarras :

– « Ah ! je vois qu’on a bien fait ma commission », dis-je en prenant mon journal et en désignant d’un coup d’œil le bouquet.

Elle partit en remerciements rieurs et confus. Elle avait bien pensé que c’était moi, mais elle n’avait pas osé m’en parler la première de peur tout de même de se tromper. Mes fleurs étaient bien jolies. Elle prononçait la première syl- labe de jolies comme si elle s’écrivait « jau », et la seconde d’une façon très légère et à fleur de bouche, comme si la pointe de la langue venait placer l’i au milieu d’un baiser qu’envoyaient les lèvres.

Je lui dis, sur le ton de la conversation, que j’avais fait le matin une promenade dans les collines, du côté de la Lanterne, que j’avais pensé à elle en voyant les champs de fleurs, et que c’était pour cela que, n’ayant pu lui en rapporter de là-haut, je lui en avais fait envoyer du marché. J’ajoutai que je serais très heureux de faire un jour une promenade du même genre en sa compagnie. Elle devait connaître mieux que moi les environs de Nice. Elle pourrait sûrement me montrer des endroits agréables que je ne soupçonnais pas. Dimanche prochain, par exemple, est-ce que ce ne serait pas possible ? […]

Pour lui laisser le temps de trouver une réponse, ou une défaite, je continuais à parler un peu à tort et à travers. Je disais qu’il devait y avoir, par exemple, dans la banlieue, des auberges où l’on dansait ; que nous pourrions aller dans une de ces auberges l’après-midi, après avoir déjeuné ensemble ailleurs. Le soir, elle rentrerait quand elle voudrait.

Elle m’interrompit à plusieurs reprises pour me déclarer que j’étais bien aimable, mais que, vraiment, elle ne savait pas. Elle paraissait toujours très gênée, presque un peu ahurie ; mais à mesure que je précisais mes intentions, et que leur détail même en excluait toute noirceur, je sentais que la tentation commençait à lui venir. Elle finit par me prier de lui accorder jusqu’à demain pour une réponse définitive.

J’ai considéré cela comme un succès. Demain n’est encore que jeudi. Sauf si la réponse est un refus tout à fait net, il me restera du temps pour manœuvrer jusqu’à dimanche.

La douceur de la vie

(Tome 18 de la série romanesque Les Hommes de bonne volonté)

Jules Romains

LA PROMESSE DE L’AUBE

Le marché de la Buffa, plus petit que celui de la vieille ville, où allaient s’approvisionner les grands palaces, desservait principalement les pensions de la région du boulevard Gambetta. C’était un lieu d’accents, d’odeurs et de couleurs, où de nobles imprécations s’élevaient au-dessus des escalopes, côtelettes, poireaux et yeux de poissons morts, parmi lesquels, par quelque miracle méditerranéen, d’énormes bottes d’œillets et de mimosa trouvaient toujours moyen de surgir inopinément.

Ma mère tâtait une escalope, méditait sur l’âme d’un melon, rejetait avec mépris une pièce de bœuf dont le « flop » mou sur le marbre prenait un accent d’humiliation, pointait sa canne vers des salades que le maraîcher protégeait immédiatement de son corps, avec un « Je vous dis de ne pas toucher à la marchandise ! » désespéré, reniflait un brie, plongeait le doigt dans la crème d’un camembert et le goûtait – elle avait, lorsqu’elle portait à son nez un fromage, un filet, un poisson, un art de suspense qui rendait les marchands blêmes d’exaspération – et lorsque, repoussant d’un geste définitif l’article, elle s’éloignait enfin, la tête haute, leurs interpellations, insultes, invectives et cris indignés reformaient autour de nous le plus vieux chœur de la Méditerranée.

On était en pleine cour de justice orientale où ma mère, d’un geste de son sceptre, pardonnait soudain aux gigots, aux salades, aux petits pois, leur qualité douteuse et leur prix exorbitant, et les faisait passer ainsi de l’état de vile marchandise à celui de « cuisine française de premier ordre », selon les termes du prospectus déjà cité.

Pendant plusieurs mois, elle s’arrêta chaque matin à l’étalage de M. Renucci pour tâter longuement les jambons sans jamais en acheter, dans un pur esprit de provocation, à la suite de quelque obscure querelle, quelque compte personnel à régler, et uniquement pour rappeler au marchand quelle cliente de marque il avait perdue. Dès que le charcutier voyait ma mère s’approcher de l’étalage, sa voix montait comme une sirène d’alarme, il se précipitait, se penchait, la panse sur le comptoir, brandissait le poing, faisait mine de défendre sa marchandise de son corps, sommant ma mère de passer son chemin, et, pendant que la cruelle plongeait dans le jambon un nez impitoyable, avec une grimace d’abord d’incrédulité, et ensuite d’horreur, indiquant par toute une mimique variée qu’une odeur abominable venait de frapper ses narines, Renucci, les yeux levés au ciel, les mains jointes, implorait la madone de le retenir, de l’empêcher de tuer, et déjà ma mère, repoussant enfin le jambon avec dédain, un sourire de défi aux lèvres, allait continuer son règne ailleurs, parmi les rires, les « Santa Madonna ! » et les jurons.

Je crois qu’elle avait vécu là quelques-uns de ses meilleurs moments.

Chaque fois que je reviens à Nice, je me rends au marché de la Buffa.

La promesse de l’aube, Romain Gary, 1960

LETTRE D’ANTON TCHEKOV À O. L. KNIPPER

Nice, 17 décembre 1900

Dimanche. Je ne me souviens pas de la date. Voici la troisième nuit que je suis à Nice et pas une seule ligne de toi. Que signifie ce rêve ? Comment voulez-vous que je l’interprète ? Ma chère Olia, ne fais la paresseuse, mon ange, écris plus souvent à ton pauvre vieux. Ici, à Nice, tout est magnifique, le temps est merveilleux. Après Yalta, la nature et le temps ici semblent tout simplement paradisiaques. J’ai acheté un manteau d’été et je fais l’élégant. J’ai envoyé hier à Moscou l’acte III de ma pièce, demain j’enverrai l’acte IV. Dans l’acte III, j’ai seulement fait de tous petits changements, mais dans l’acte IV, j’ai accompli des transformations brutales.

Je t’ai ajouté beaucoup de mots (tu dois dire : je remercie). Et toi, en échange, écris-moi comment se passent les répétitions, donne-moi tous les détails. Puisque tu ne m’écris pas, moi non plus je ne veux pas écrire. En voilà assez. c’est ma dernière lettre.

Communique mon adresse à Vichnevski, au cas où il la désirerait : 9, rue Gounod (ou Pension Russe) Nice.

Ici la table est bonne. Après le repas, on éprouve le besoin de somnoler et de ne rien faire, ce n’est pas bien. Il faudra changer de régime, manger un peu moins.

Le public de notre Pension Russe est, de plus, horriblement ennuyeux. Et surtout les dames.

Je t’embrasse bien fort, je serre dans mes bras ma chère petite bonne femme. Ne m’oublie pas, pense à moi, au moins une fois par semaine. Je t’embrasse encore et encore.

Ton Antonio

NICE 1900

Contaminée par ces abcès tout récents que sont Juan-les-Pins et Cros-de-Cagnes, Nice ne saurait demeurer insensible à cette ivresse de nudité, de lumière, de spéculation qui envahit la côte, soude ensemble les villes aux villages et tend à installer au bord de la mer un vaste solarium qui ira un jour de Marseille à Menton et où les aérobus amèneront dans dix ans des milliers de Parisiens passer le dimanche sur la Méditerranée. Nice est cependant restée plus « 1900 » que le reste de la Côte d’Azur. Elle a gardé ses petites gens, ses retraités, ses vieux ménages avec le chien sur le bras, ses anciennes beautés cachant leur ruine sous la voilette de Chantilly ; elle a gardé ses Russes, qui eux ont perdu leurs villas de Cimiez aise et du Mont Boron mais qui vivent tapis dans de petites pensions ; elle a gardé sa clientèle de touristes moyens et de provinciaux français. Elle a gardé ses palmiers en plumets, ses cactus, ses plantes grasses, ses jardiniers fignoleurs de massifs. Malgré les efforts des comités d’initiative, avides de deux récoltes annuelles de visiteurs, Nice n’accorde aux bains de mer que l’importance secondaire qu’on leur accordait en 1900. Elle est restée très Jean Lorrain. Ses casinos, sa jetée se ressentent de l’influence victorienne, celle de Brighton notamment.

Son port où quelques langoustiers sardes, quelques tartanes catalanes, quelques voiliers de Livourne dorment dans une eau tranquille près des yachts et du courrier de Corse, ne sera jamais un vrai port. La saison d’été s’arrête à Cannes et Nice n’y participe guère. D’ailleurs, le dos nu, le pyjama et les pieds dans les espadrilles y sont mal vus ; les Parisiens ou les Américains qui traversent Nice dans ces costumes débraillés se sentent soudain gênés ; des spectres les regardent : ceux des grandes coquettes à boas de plumes, à bottines à boutons, et des clubmen en pantalon à damiers ; Nice ne se déguise pas l’été ; elle se déguise l’hiver comme le veut la tradition et même elle paie pour cela des masques.

Je n’ignore pas que Nice est moderne ; il suffit de la regarder du haut du col de Villefranche pour apercevoir les fumées stagnantes de cette vaste usine qu’est la Nice du quartier de Riquier : de la coupole de l’Observatoire on ne doit plus voir les étoiles sous cette brume plombée qui dort toute l’année au fond de la vallée et d’où émergent les Alpes neigeuses. Il y a aussi la Nice nouvelle, celle des maraîchers, qui s’étend derrière le champ de courses jusqu’au Var, jusqu’à l’ancienne frontière italienne, à laquelle les fascistes veulent bien limiter encore leurs revendications (au-delà de Villafranca et de Nizza, les atlas italiens écrivent les noms de lieux en français) ; ensuite, il y a Villefranche, que Nice s’annexe peu à peu et dont elle fera demain son port, soit en contournant la falaise, soit en débordant par-dessus la montagne, soit en passant sous elle. Il y a la Nice balnéaire qui s’étend depuis 1930 sous la nouvelle Promenade des Anglais ; mais, pour nous, Nice restera toujours la ville des vieux quartiers génois, des fruits confits, de l’opéra, des fleurs en gros, des impératrices déchues et des expositions de chiens de manchon.

Méditerranée, mère des surprises

Paul Morand